Questo articolo vuole descrivere le principali differenze tra i due sistemi accademici e sportivi. Vengono analizzati dati e statistiche, fatte considerazioni sulla formazione scolastica e sportiva degli atleti , le motivazioni che spingono i giovani talenti a lasciare l’Italia e infine, presentate riflessioni su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri per il panorama italiano, le società e gli addetti ai lavori.

Introduzione

Cosa troverai in questo articolo?

L’articolo è strutturato in quattro quarti più un overtime, proprio come una partita di basket. In ogni quarto viene analizzata una tematica specifica con un approccio data-driven e con tabelle specifiche riepilogative.

- Primo Quarto: Basket: Italia vs Stati Uniti — Due Mondi a Confronto

- Secondo Quarto: Usage Atleti italiani Under 22 in Serie A e A2

- Terzo Quarto: Usage Atleti italiani in NCAA

- Quarto Quarto: Cestisti in fuga: cosa li spinge verso gli Stati Uniti?

- Overtime: Confronto Scolarship NCAA-Ingaggio Italiano

Scopi e obiettivi

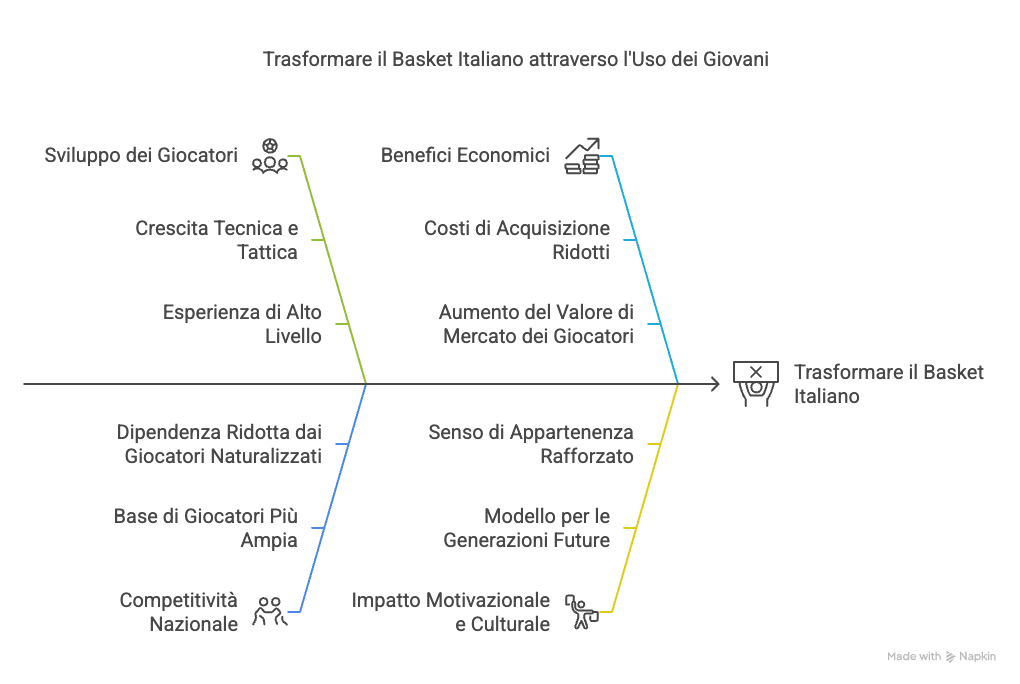

- Promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di un’evoluzione dell’ecosistema sportivo locale, al fine di valorizzare i talenti emergenti e creare le condizioni per trattenere i giovani all’interno del sistema, evitando la fuga verso contesti più strutturati all’estero.

- Offrire una panoramica chiara e comparata dei principali sistemi accademico-sportivi, mettendo in luce le differenze strutturali, culturali e organizzative tra i vari modelli (italiano, europeo, statunitense).

- Analizzare, attraverso un approccio basato sui dati (“data driven”), il fenomeno del limitato impiego dei giovani atleti italiani nei campionati professionistici, con particolare attenzione alle cause sistemiche e alle implicazioni a lungo termine.

- Fornire dati, esempi concreti e strumenti utili per aiutare famiglie, atleti e assistiti a compiere scelte più consapevoli riguardo al percorso formativo e sportivo più adatto alle proprie esigenze e aspirazioni.

Disclaimer

Questo articolo analizza un fenomeno sempre più rilevante: la crescente tendenza dei giovani talenti italiani del basket a trasferirsi all’estero per proseguire il proprio percorso di crescita sportiva e professionale. L’analisi adotta un approccio data-driven, confrontando i principali indicatori e le differenze tra il sistema sportivo italiano e quello statunitense, al fine di comprendere le motivazioni e le dinamiche alla base di questa scelta.

Non si tratta più solo di giovani provenienti dai settori giovanili, ma anche di atleti già affermati a livello professionistico che decidono di lasciare club di primo piano per approdare in prestigiosi programmi NCAA, spesso con ingaggi milionari.

Un esempio emblematico è quello di Sarr, il quale passaggio dal Barcellona a Duke sembra ormai cosa fatta. Tutti i principali talenti nati nel 2005, 2006 e 2007 risultano ormai associati a università americane, e alcuni di essi con un impegno ufficiale già definito. Gli stipendi (NIL), uniti alle esperienze formative e personali offerte dalla vita negli Stati Uniti, stanno rendendo questa scelta sempre più attraente — e sempre più difficile da rifiutare.

In particolare a partire dal 1° luglio 2025, ogni dipartimento atletico potrà distribuire fino a 20,5 milioni di dollari all’anno in compensi legati a “name, image and likeness (NIL) , aprendo un’era di revenue sharing che spezza le ultime catene del vecchio modello NCAA. |l pagamento sarà diretto, sino ad oggi derivava da terze parti, non dall’università stessa.

L’intento dell’articolo non è quello di favorire un sistema rispetto all’altro, bensì di offrire una riflessione basata su dati e statistiche relative a questo fenomeno.

Il titolo dell’articolo si ispira al concetto accademico della “fuga dei cervelli”, adattandolo al contesto cestistico. L’immagine associata, invece, richiama simbolicamente un noto film per ragazzi dei primi anni 2000, offrendo una chiave di lettura visiva originale e immediata.

1ST QUARTER Basket: Italia vs Stati Uniti — Due Mondi a Confronto

Forse non tutti conoscono a fondo le differenze tra i due scenari di riferimento. Per questo motivo partiremo da una panoramica introduttiva, pensata anche per i meno esperti, per poi approfondire in modo più verticale i trend e i dati emersi.

Il basket è uno sport globale, ma il modo in cui viene praticato, gestito e vissuto cambia radicalmente tra Italia e Stati Uniti. Negli USA, la pallacanestro è parte integrante del sistema scolastico e universitario, con un percorso strutturato che accompagna l’atleta dalla high school fino al professionismo. In Italia, invece, il percorso sportivo e quello accademico rimangono spesso distinti e separati, costringendo molti giovani a scegliere tra le due strade o a faticare per conciliarle.

Questo articolo si propone di analizzare le principali differenze tra i due sistemi e di indagare come queste influenzino lo sviluppo, le scelte e la carriera dei giocatori italiani, in un contesto sempre più segnato dal fenomeno della “fuga” verso l’estero.

1. Il Percorso Giovanile: Club vs. Scuola

In Italia i giovani talenti crescono nei club, allenandosi all’interno dei settori giovanili di società professionistiche o dilettantistiche. Tuttavia, il percorso scolastico è raramente integrato con quello sportivo, rendendo complessa la gestione del doppio impegno.

Negli USA: Il basket è profondamente legato al sistema educativo. Gli atleti iniziano nelle high school, proseguono nei college (NCAA) e solo i migliori arrivano all’NBA o ad altri livelli professionistici. Qui, scuola e sport viaggiano parallelamente, con strutture pensate per valorizzare il talento.

Una delle differenze più significative tra il basket italiano e quello americano riguarda il sistema di formazione dei giovani atleti. In Italia, lo sport e la scuola seguono due percorsi distinti: gli studenti frequentano istituti scolastici tradizionali e, nel tempo libero, si allenano nei club sportivi. Questo significa che le famiglie devono spesso affrontare difficoltà logistiche e organizzative per garantire ai figli la possibilità di praticare basket a un livello competitivo. Non è raro che un giovane talento debba iscriversi a una società sportiva situata a chilometri di distanza dalla scuola che frequenta, costringendo i genitori a trovare soluzioni per i trasporti e a bilanciare studio e allenamenti.

Negli Stati Uniti, invece, il percorso è completamente diverso: il basket è integrato nel sistema scolastico. Ogni studente-atleta gioca per la squadra della propria high school, eliminando i problemi di spostamento e garantendo una gestione più equilibrata tra studio e sport. Questo sistema consente agli atleti di allenarsi ogni giorno all’interno della scuola, sotto la guida di coach che fanno parte dello staff dell’istituto, con strutture e programmi dedicati alla crescita sportiva.

Differenza chiave: in Italia, le famiglie devono organizzarsi autonomamente per trovare il giusto equilibrio tra scuola e basket, mentre negli USA il sistema scolastico offre un percorso strutturato che permette ai giovani atleti di crescere sportivamente senza dover fare sacrifici logistici.

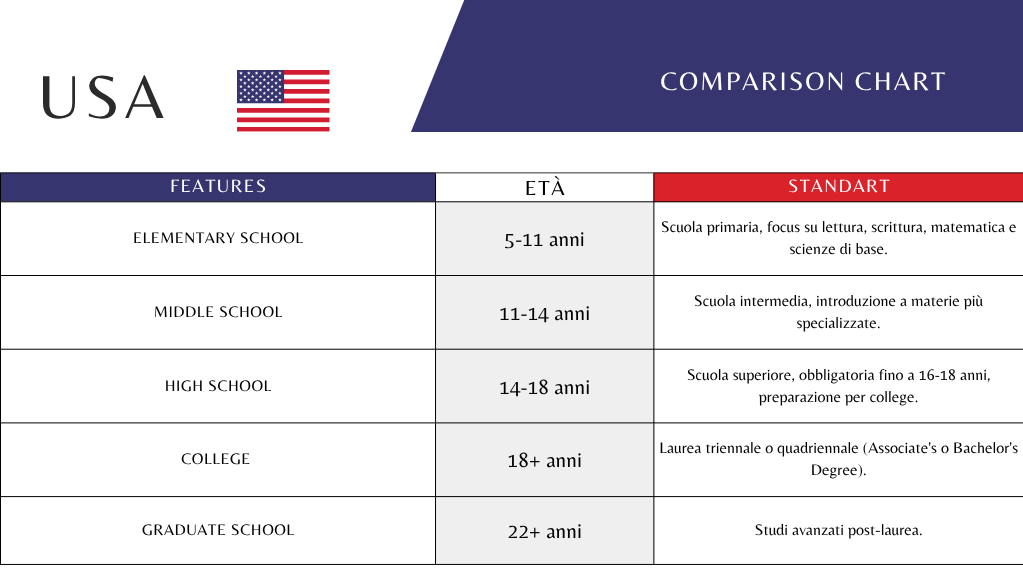

2. Dal Liceo all’Università — Due Sistemi a Confronto

Il sistema negli USA: High School → College

Negli Stati Uniti, il passaggio dall’high school al college è un aspetto cruciale per gli atleti. In questa fase si aprono due percorsi distinti ma intrecciati per chi vuole portare avanti la carriera sportiva e il percorso accademico.

a. Borse di studio (Scholarships)

Gli atleti che si distinguono a livello liceale possono ottenere borse di studio per accedere al college. Le università statunitensi, in particolare quelle che partecipano alla NCAA (National Collegiate Athletic Association), offrono borse di studio atletiche in cambio della partecipazione alle competizioni universitarie. Queste borse coprono le tasse universitarie, vitto, alloggio e talvolta anche attrezzature sportive.

Grazie a queste opportunità, gli studenti-atleti possono studiare gratuitamente o a costi ridotti, mantenendo un forte legame tra sport e istruzione. La NCAA impone regole precise per garantire che i ragazzi mantengano buoni risultati scolastici, bilanciando impegni accademici e sportivi.

b. Visibilità e opportunità

Le competizioni NCAA, soprattutto quelle di Division I, offrono ampia visibilità. Gli atleti più talentuosi possono attirare l’attenzione di scout professionisti e intraprendere una carriera ad alto livello, come nel caso dell’NBA.

c. Equilibrio tra sport e studio

I college statunitensi strutturano allenamenti e partite tenendo conto delle esigenze scolastiche. Le strutture sportive — palazzetti, palestre, campi — sono spesso all’avanguardia e integrate nel campus universitario, permettendo agli studenti di allenarsi quotidianamente in un ambiente di alto livello.

d. Sostenibilità del percorso sportivo

Il sistema universitario americano non è solo un passaggio formativo, ma anche un trampolino di lancio verso una carriera sportiva professionale, fornendo al contempo una solida formazione accademica.

Il sistema in Italia: Scuola Superiore → Università (e carriera sportiva separata)

In Italia, invece, il percorso per un atleta che vuole proseguire negli studi e nella carriera sportiva è più frammentato e meno integrato.

a. Nessuna connessione strutturale tra sport e università

Le università italiane, salvo rare eccezioni, non prevedono borse di studio sportive comparabili a quelle americane. L’atleta deve gestire in autonomia studio, allenamenti e trasferte, spesso senza alcun tipo di supporto istituzionale. Il risultato è una forte difficoltà nel bilanciare sport e formazione.

b. Difficoltà logistiche e organizzative

Allenarsi a livello agonistico e frequentare l’università è spesso un percorso a ostacoli. La mancanza di flessibilità negli orari e nella didattica obbliga molti a scegliere tra lo sport o gli studi, oppure ad affrontare sacrifici importanti.

c. Iniziative isolate e non sistemiche

Negli ultimi anni alcune federazioni hanno avviato progetti per supportare gli atleti-studenti, ma si tratta di iniziative sporadiche, non ancora strutturate né diffuse su scala nazionale. Non esiste un modello chiaro e replicabile.

d. Il rischio del “dopo”

Molti atleti, non riuscendo a conciliare i due percorsi, rinunciano agli studi per dedicarsi esclusivamente allo sport. Questo comporta un rischio concreto: trovarsi impreparati una volta terminata la carriera agonistica, con poche competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il sistema statunitense rappresenta oggi un modello vincente nella gestione del binomio sport–studio, grazie a una struttura integrata e pensata per valorizzare i talenti. In Italia, invece, manca ancora una visione condivisa: l’atleta è spesso costretto a scegliere, con ripercussioni sul futuro personale e professionale.

Per colmare questo divario, serve un cambiamento culturale e istituzionale che riconosca il valore della dual career e la supporti in modo concreto fin dalle categorie giovanili.

Passando invece al mondo del Basket professionistico le differenze tra i due sistemi sono ben delineate.

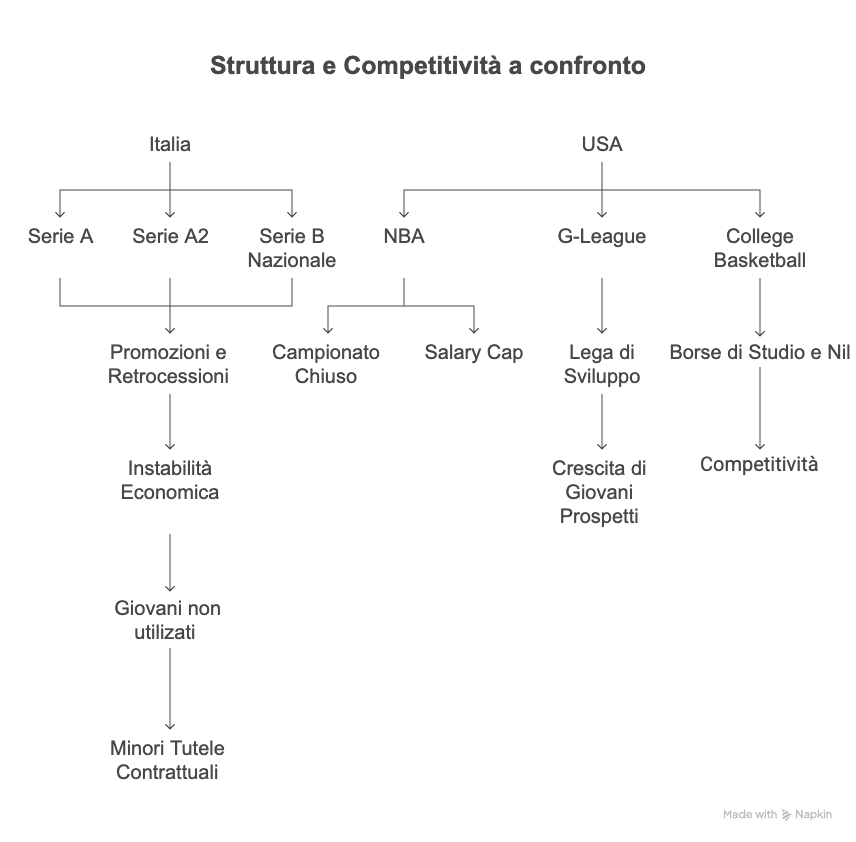

3. Struttura e Competitività dei Campionati: Italia vs Stati Uniti

Italia: un sistema aperto ma fragile

Il basket italiano si sviluppa principalmente su tre principali livelli: Serie A, Serie A2 e Serie B Nazionale, con un sistema di promozioni e retrocessioni che mantiene alta la competitività sul campo. Tuttavia, questa stessa struttura genera grande instabilità economica: il salto o la caduta di categoria può stravolgere completamente i bilanci delle società.

Il sostentamento dei club dipende perlopiù da sponsor privati e investitori locali, senza un modello centralizzato che garantisca continuità o supporto strutturale. Questa fragilità si riflette anche sui giocatori: tutele contrattuali deboli, ritardi nei pagamenti e percorsi di crescita poco lineari sono criticità ancora troppo frequenti.

Il sistema americano si fonda su una logica completamente diversa: l’NBA è una lega chiusa, priva di retrocessioni, strutturata in franchigie e regolata da un salary cap che garantisce equilibrio competitivo e sostenibilità finanziaria.

A fare da ponte tra dilettantismo e professionismo esiste la G-League, una lega di sviluppo che accoglie giovani talenti, rookie e giocatori in cerca di rilancio. Il Draft, infine, è l’elemento più emblematico: le squadre peggiori scelgono per prime, favorendo una costante redistribuzione del talento.

NCAA: il motore nascosto del sistema USA

Alla base dell’intero ecosistema americano c’è la NCAA, il più grande campionato universitario al mondo. Pur definito “dilettantistico”, il college system statunitense è un serbatoio di professionisti: altissimi livelli di visibilità, borse di studio, strutture d’élite e una gestione semi-professionale rendono il passaggio al professionismo quasi naturale.

Inoltre, le università generano ricavi milionari – soprattutto con football e basket – che vengono reinvestiti nei programmi sportivi, a vantaggio anche degli sport “minori”.

Contesto e differenze

Le differenze strutturali tra i due modelli sono evidenti:

- da un lato un sistema europeo più “libero” e meritocratico, ma frammentato e instabile,

- dall’altro un modello americano chiuso ma altamente organizzato, capace di generare valore sostenibile nel tempo.

È importante non cadere nel confronto diretto tra NBA e Serie A: i due campionati non giocano la stessa partita. Ma se l’obiettivo è trattenere o sviluppare talento, diventa fondamentale osservare come i due sistemi trattano i giovani, gestiscono la crescita e offrono opportunità reali di carriera.

Una volta chiarite le fondamentali differenze di struttura e regolamento, e prima di affrontare la domanda “Perché tanti giovani talenti scelgono di andare all’estero?”, nel prossimo paragrafo analizzeremo numeri alla mano il minutaggio riservato ai giocatori under 22 nei due principali campionati italiani: Serie A e Serie A2.

II Quarter

Il cuore dell’analisi: quanto spazio trovano davvero gli Under 22 nei campionati italiani?

Entriamo ora nel cuore dell’articolo, ovvero l’analisi sull’effettivo impiego dei giocatori Under 22 nei due principali campionati italiani, Serie A1 e Serie A2.

La scelta di concentrarsi su questa fascia d’età – ossia gli atleti nati dal 1° gennaio 2003 in poi – non è casuale: si tratta del parametro utilizzato da Lega Basket e Lega Nazionale Pallacanestro per l’assegnazione di premi individuali e di squadra legati alla valorizzazione dei giovani.

Per elaborare e incrociare i dati ho utilizzato Python, sviluppando un’attività di web scraping mirato su parametri statistici specifici relativi a minutaggi e roster ufficiali.

Raccolta dei dati – Specifiche e metodologia

I dati sono stati raccolti tramite web scraping da siti ufficiali di statistiche cestistiche utilizzando librerie Python.

Filtri applicati:

- Data di nascita: Sono stati considerati solo i giocatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi. Questo parametro è stato gestito confrontando la data di nascita estratta con la soglia stabilita

- Nazionalità/formazione: Sono stati inclusi solo i giocatori di formazione italiana.

- Minuti giocati: È stato impostato un filtro per includere solo i giocatori con una media superiore ai 15 minuti giocati a partita. Dopo aver effettuato lo scraping delle statistiche stagionali, il valore

MPG(Minutes Per Game) è stato confrontato:

Output finale:

- I dati risultanti sono stati salvati in un DataFrame. Il risultato è stato poi esportato in formato

.csvo.xlsxper ulteriori analisi.

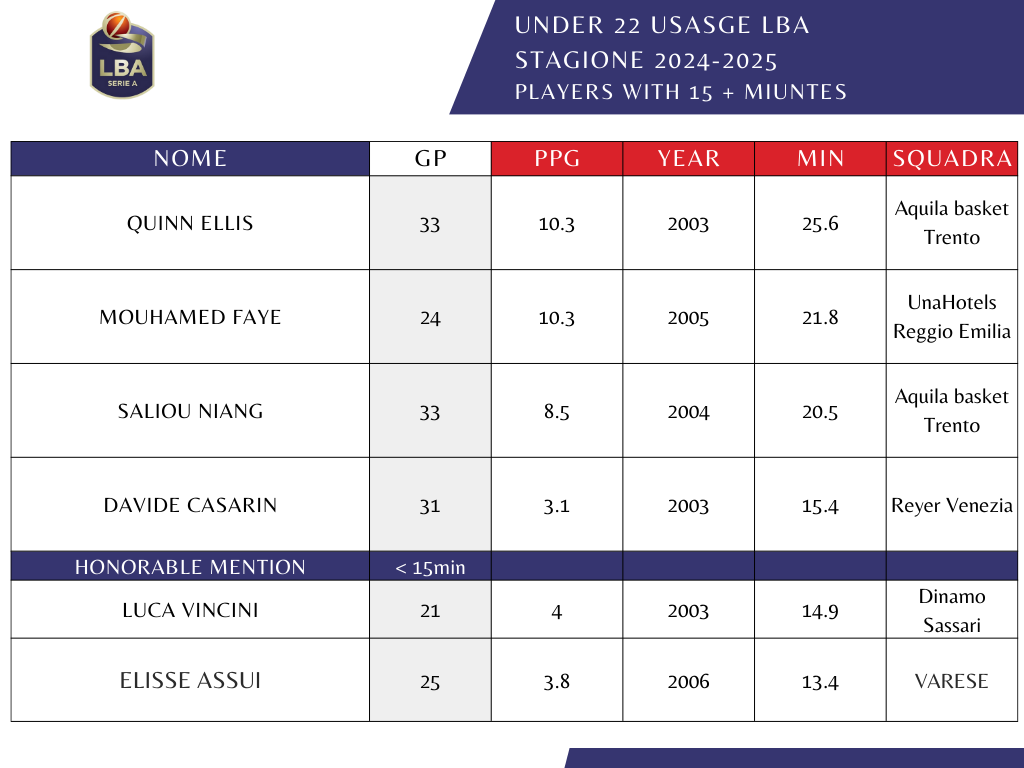

USAGE GIOCATORI UNDER 22 LBA SERIE A1 2025

Fonte: Statistiche individuali Basket LBA Serie A | LBA

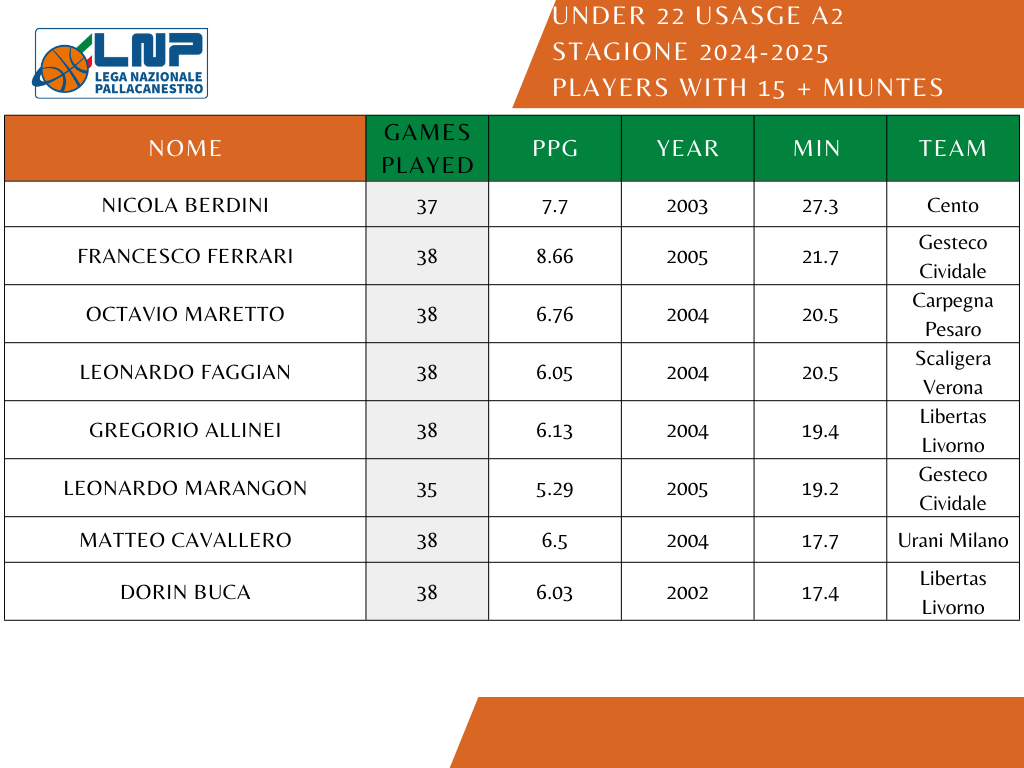

USAGE GIOCATORI UNDER 22 LNP SERIE A2 2025

fonte:Lega Nazionale Pallacanestro

Un dato, una realtà difficile da ignorare

Su 360 giocatori impiegati stabilmente nei due principali campionati italiani — Serie A1 e Serie A2 — solo 12 sono Under 22 (nati dal 2003 in poi) con un minutaggio medio superiore ai 15 minuti a partita. Tradotto: il 3,3% del totale.

Il contesto dell’analisi

L’indagine prende in esame 36 squadre professionistiche, ciascuna con una rotazione media di 10 giocatori effettivi (escludendo quindi gli atleti aggregati dal settore giovanile che spesso vedono il campo solo in situazioni marginali). In uno sport sempre più fisico e ad alto ritmo, l’idea che così pochi giovani trovino spazio con continuità è più che allarmante: è sistemica.

Una questione di scelta o di cultura?

Il dato non lascia spazio a interpretazioni: se raddoppiassimo semplicemente il numero di under 22 stabilmente coinvolti nelle rotazioni, si arriverebbe a una percentuale del 6-7%. Sarebbe sufficiente che ogni squadra investisse in uno o due giocatori giovani in grado di portare un contributo reale per cambiare il paradigma.

Non si tratta solo di “far giocare i giovani”, ma di creare una cultura del rischio calcolato, dove lo sviluppo del talento locale venga messo al centro della progettualità tecnica e manageriale delle società.

Quella che oggi sembra una statistica, domani può essere una svolta culturale.

Aumentare la percentuale di Under 22 dal 3,3% al 6-7% non significa semplicemente dare più spazio a 12 ragazzi: significa cambiare la direzione del movimento, ridare fiducia ai settori giovanili, attrarre nuovi investimenti e ridefinire il ruolo del basket italiano nel panorama europeo.

Significa anche modificare la percezione che i giovani atleti hanno del proprio futuro.

Se oggi l’opzione USA appare come l’unica via possibile per chi ambisce a una carriera di alto livello, creare un sistema competitivo e accogliente anche in Italia può diventare la chiave per arginare il fenomeno della “fuga oltreoceano”

III QUARTER

SCENARIO ITALIANI IN NCAA

Ora esploriamo lo scenario negli Stati Uniti degli Italiani.

Una breve riflessione sulla NCAA.

La NCAA (National Collegiate Athletic Association) è l’organizzazione principale che regola lo sport universitario negli Stati Uniti. Al suo interno, la Division I (DI) rappresenta il livello più alto e competitivo del basket universitario.

Numero di università nella Division I

Attualmente, la Division I NCAA di basket include 358 scuole, suddivise in 32 conference principali e diverse conference minori. Tutte queste scuole competono per il titolo nazionale e nelle varie fasi del torneo NCAA.

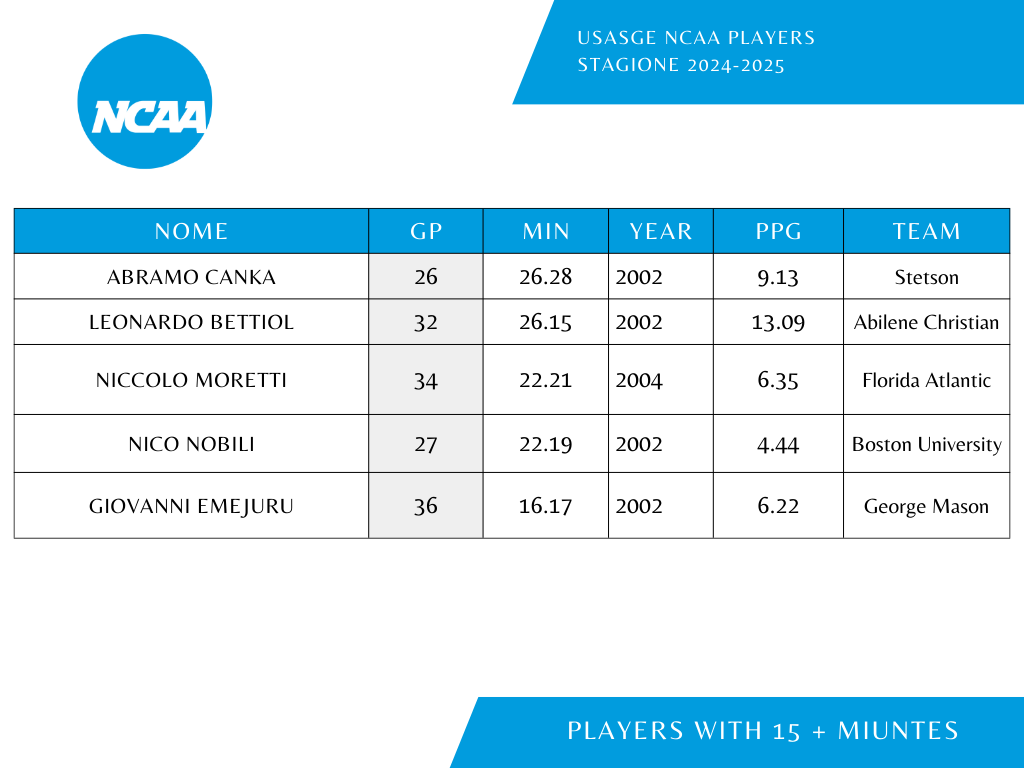

Ora vediamo come sono impiegati gli italiani attualmente negli Stati Uniti.

Analizzando i dati disponibili relativi ai minuti giocati dagli atleti italiani in NCAA (fonte: MyRealGM), emerge un quadro meno brillante di quanto spesso si percepisca.

Qui la lista completa di 52 Giocatori : ITA SERIE A1 Sheet “ ITA NCAA”

fonte:

https://basketball.realgm.com

Su 52 giocatori italiani attualmente presenti nei vari college americani, solo 5 di loro giocano più di 15 minuti di media a partita. Si tratta del 9,8% del totale. Non sono stati presi in esame i giocatori potenzialmente eleggibili per la nazionalità italiana (Dunque Giocatori che possono entrare in possesso di passaporto italiano successivamente).

Vediamo dunque che non tutto è oro quel che luccica.

È probabile che alcuni di questi ragazzi riescano a diventare professionisti al termine del percorso accademico, ma la maggior parte completerà il proprio ciclo universitario sfruttando la borsa di studio, per poi incontrare non poche difficoltà nel rientrare in Italia da giocatori professionisti — soprattutto se si rimane per tutti e quattro gli anni e non si è riusciti ad accumulare un’esperienza significativa in campo.

Non sempre andare in America significa perseguire l’American Dream

L’idea di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare a basket attraverso una borsa di studio NCAA è spesso vista come un’opportunità unica per raggiungere l’American Dream: diventare un atleta professionista in una delle leghe più competitive al mondo. Tuttavia, come evidenziato dai dati sui giocatori italiani, questo percorso non è privo di difficoltà.

Innanzitutto, il numero di italiani che riescono a guadagnarsi minuti significativi in campo è molto ridotto. Solo il 9,8% dei giocatori italiani in NCAA gioca più di 15 minuti a partita. Questo fa riflettere sulla reale competitività del sistema NCAA, dove la concorrenza è enorme, e le opportunità di emergere per atleti stranieri sono limitate. Le conferenze principali e le scuole più prestigiose offrono probabilmente un palcoscenico di livello, ma la quantità di talenti e l’intensità della competizione rende arduo il raggiungimento di una visibilità significativa.

Inoltre, anche per coloro che non riescono a fare il salto nel professionismo americano, la borsa di studio universitaria rappresenta comunque un vantaggio considerevole. Molti atleti completano il loro ciclo universitario con una preparazione accademica che apre loro altre porte, ma non è detto che riescano a inserirsi nel basket professionistico, né in Italia né all’estero. Infatti, senza un’esperienza sostanziale sul campo, il rientro nel basket italiano può risultare difficile, considerando il livello elevato richiesto nelle leghe nazionali e internazionali.

In sintesi, sebbene il sogno americano sia un’opportunità per alcuni, per molti giovani atleti il percorso in NCAA potrebbe non essere una garanzia di successo professionale. La realtà è che il “sogno” può rivelarsi una sfida ardua, dove le aspettative non sempre corrispondono ai risultati ottenuti, e le difficoltà nel fare il salto nel professionismo potrebbero essere maggiori di quanto si immagina.

IV QUARTER

Cestisti in fuga: cosa li spinge verso gli Stati Uniti?

Analizzato ora i due scenari andiamo a capire cosa sta cambiando e perchè il numeri degli italiani in America potrebbe aumentare notevolmente.

Il fenomeno dei giocatori italiani che scelgono di andare a giocare al college negli Stati Uniti, piuttosto che restare in Italia, è influenzato da una serie di fattori che riguardano sia l’aspetto sportivo che quello finanziario e accademico.

Ecco alcune delle ragioni principali per cui sempre più atleti italiani preferiscono il percorso universitario americano:

1. Maggiore visibilità e sviluppo sportivo

- Competizione ad alto livello: Le università statunitensi, specialmente quelle di NCAA Division I, offrono un livello di competizione molto alto, che è spesso superiore rispetto alla Serie A2 o alla Serie B italiana. Gli atleti possono confrontarsi con i migliori talenti a livello globale e migliorare le loro abilità in un ambiente altamente competitivo.

- Scouting e opportunità NBA: Le università americane sono il principale canale di reclutamento per la NBA. I giocatori che si distinguono nel college basketball hanno maggiori possibilità di essere notati da scout e dirigenti NBA, rispetto a quelli che giocano in Italia. La visibilità mediatica e le opportunità di carriera a livello internazionale sono enormemente amplificate negli Stati Uniti.

2. Strutture e risorse superiori

- Le università statunitensi investono enormi risorse nelle loro strutture sportive, che sono tra le più moderne e complete al mondo. Palestra di livello internazionale, staff tecnico altamente qualificato e preparazione atletica di alto livello sono solo alcune delle risorse che gli atleti universitari possono sfruttare.

- Tecnologia e medicina sportiva: Le università americane sono dotate di centri di ricerca e laboratori avanzati per la medicina sportiva, con una maggiore attenzione alla salute degli atleti e alle tecniche di recupero.

3. Opportunità di borse di studio e NIL

- Borse di studio: Negli Stati Uniti, i giocatori universitari possono beneficiare di borse di studio complete, che coprono tutte le spese legate all’istruzione, vitto, alloggio, e altre necessità. Questo rappresenta un notevole vantaggio rispetto al sistema italiano, dove le opportunità economiche per gli atleti sono più limitate.

- Ma che cos’e e cosa significa esattamente NIL?: NIL” sta per “name, image and likeness” — ovvero “nome, immagine e somiglianza”. Si riferisce al diritto legale di una persona di controllare come viene usata la propria immagine, anche a fini commerciali. Per molto tempo, agli atleti universitari è stato vietato stipulare contratti per guadagnare dalla propria notorietà, rinunciando così ai diritti NIL firmando con squadre universitarie. Tre anni fa, una combinazione di modifiche alle regole della NCAA e leggi statali ha restituito agli atleti questi diritti, e da allora sono nate numerose collaborazioni pubblicitarie.

- Quali cambiamenti sta portando il sistema NIL e perché, a differenza del passato, sempre più giovani talenti italiani scelgono di trasferirsi oltreoceano per proseguire la propria carriera sportiva e formativa? (https://abcnews.go.com)

- Gli atleti universitari non hanno sempre potuto guadagnare grazie alle proprie abilità sportive. Solo nel 2021 la NCAA ha modificato le regole, permettendo agli studenti di trarre profitto dal proprio nome, immagine e somiglianza — noti con l’acronimo NIL. Nel 2025, Amir Khan, team manager della squadra di basket maschile di McNeese, è diventato il primo manager studentesco a firmare un contratto NIL.

- Gli atleti possono avere agenti o consulenti aziendali? : Sì, ogni atleta può assumere professionisti per ricevere assistenza in ambito marketing, legale, fiscale e commerciale. Molte università offrono anche formazione e risorse direttamente agli atleti, spesso sotto forma di corsi a inizio stagione sulle leggi NIL e sulle basi del business.

- Che tipo di accordi stanno firmando gli atleti?: Dalle scarpe da ginnastica gratuite all’abbigliamento di lusso, fino agli oggetti essenziali per la vita in dormitorio, i benefici per gli atleti universitari con contratti NIL sono aumentati vertiginosamente da quando è stato loro concesso di monetizzare la propria visibilità.

Le scuole hanno ora budget da spendere per il reclutamento dei giocatori e oltre ad offrire borse di studio complete possono offrire ingaggi che per molte squadre di Serie A1 o Serie A2 non possono essere paragonabili. A quel punto il giovane talento si trova davanti ad un’opportunità dove. andrebbe a studiare gratuitamente , giocare in una realtà come il college americano e a guadagnare in maniera esponenziale rispetto all’Italia.

Analisi dei dati sulle revenue, dati alla mano:

Nella tabella riepilogativa disponibile su nil-ncaa.com, relativa alle entrate totali stimate per il periodo 2025-2026, emerge chiaramente come l’introduzione del NIL (Name, Image, Likeness) abbia rivoluzionato il sistema, consentendo ai giocatori di ricevere compensi molto più elevati rispetto al passato.

In particolare, la colonna “Average per player” mette in evidenza come lo stipendio medio annuale per atleta raggiunga fin da subito cifre importanti, a testimonianza dell’impatto economico di questa riforma.

È vero che non tutti i college offriranno ai giocatori somme così elevate come quelle riportate in questa tabella; tuttavia, l’arrivo del NIL ha segnato un cambio di paradigma netto, aprendo nuove prospettive economiche e professionali per i giovani cestisti.

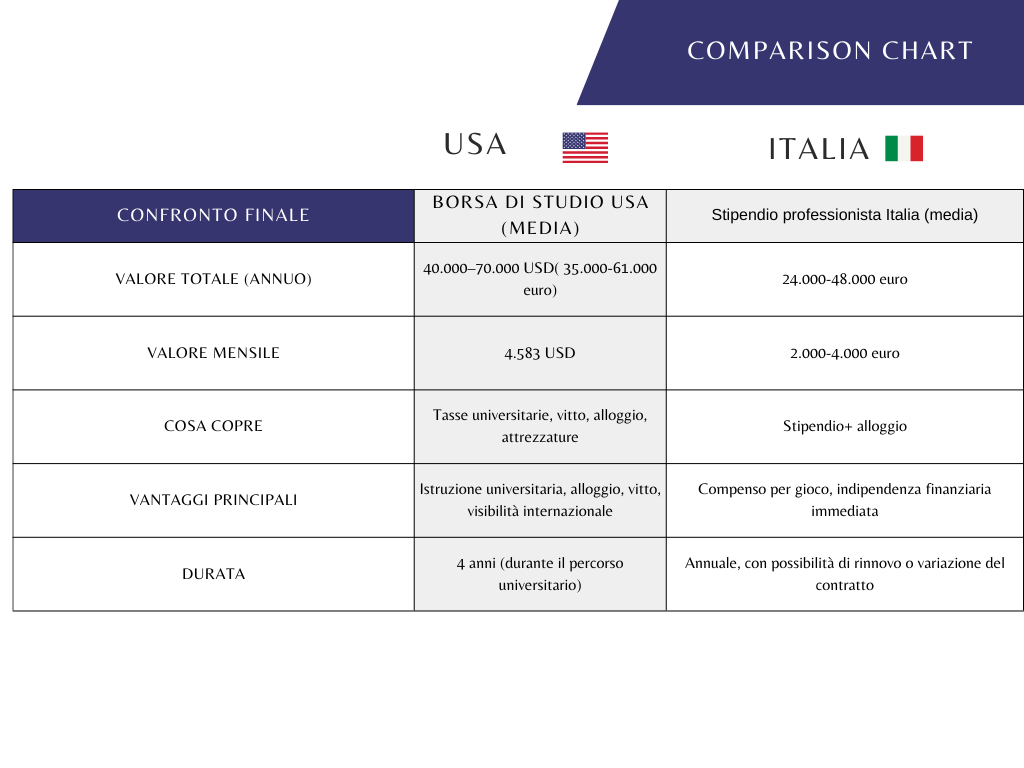

(Nell’ultimo capitolo andremo a fare un confronto tra Borsa di studio (senza Nil) e un ingaggio di un professinista in italia)

In particolare in coda all’articolo una parte sulla quale è importante focalizzarsi è :

“These are averages per athlete. In actuality, a few players per team will get substantially higher than the average, while many will get much less. There are up to 15 Players eligible for revenue sharing on a NCAA I basketball roster and there will be vast differences in what they each may receive. A 5-Star recruit could feasibly receive a 7 figure per year guarantee, leaving much less for the coach to allocate among other players. Most NCAA I basketball teams typically play 8 or 9 players regularly and there are often 4 to 5 players who see little, if any playing time, and their revenue share will also likely be little or none.”

Tradotta: “Questi sono valori medi per atleta. In realtà, alcuni giocatori per squadra riceveranno molto di più della media, mentre molti riceveranno molto meno. Su un roster di pallacanestro NCAA Division I, fino a 15 giocatori possono essere idonei alla condivisione dei ricavi, ma ci saranno enormi differenze tra ciò che ciascuno potrà effettivamente ricevere. Un reclutato a 5 stelle potrebbe teoricamente ottenere una garanzia annuale a sette cifre, lasciando molto meno da distribuire tra gli altri giocatori. La maggior parte delle squadre NCAA I utilizza regolarmente 8 o 9 giocatori, mentre ci sono spesso 4 o 5 giocatori che vedono poco o nessun minutaggio in campo — e di conseguenza la loro quota di ricavi sarà probabilmente minima o nulla.”

Fonte : https://nil-ncaa.com/basketball/

OVERTIME:

Differenze tra Borsa di Studio e Stipendio da Professionista

In questo paragrafo confronteremo il valore medio di una borsa di studio offerta da un college americano di Division I con lo stipendio medio di un giocatore professionista in Italia. Poiché al momento non sono disponibili dati ufficiali e completi sugli accordi legati al NIL (Name, Image & Likeness), il confronto si baserà esclusivamente sul valore della borsa di studio completa. Verrà considerato un intervallo sufficientemente ampio da includere sia i college di alto profilo della Division I, sia quelli di livello medio, per offrire una panoramica realistica e rappresentativa del sistema universitario americano.

1. Borsa di studio media per un giocatore universitario di Division I negli Stati Uniti (senza considerare il NIL)

Una borsa di studio completa per un giocatore di basket in un college americano di Division I copre generalmente diverse spese, tra cui:

- Tasse universitarie: Le tasse universitarie negli Stati Uniti per un college di Division I variano, ma la media si aggira tra i 30.000 e i 50.000 USD all’anno per uno studente internazionale.

- Vitto e alloggio: Solitamente inclusi nel pacchetto di borsa di studio, i costi per vitto e alloggio possono variare tra i 10.000 e i 15.000 USD annuali, a seconda della località e dell’università.

- Materiale accademico e sportivo: Le borse di studio coprono anche il materiale didattico e le attrezzature sportive, che possono avere un valore di 2.000–5.000 USD all’anno.

In totale, una borsa di studio media per un atleta di Division I in un college americano può arrivare a coprire una somma tra i 40.000 e i 70.000 USD all’anno.

Considerazioni:

- La borsa di studio copre l’intero percorso universitario (tipicamente 4 anni).

- Gli atleti non devono preoccuparsi di altre spese personali legate all’istruzione, poiché sono completamente finanziati.

- Se dividiamo una borsa di studio annuale media (circa 55.000 USD) per 12 mesi, otteniamo un valore mensile di circa 4.583 USD.

2. Stipendio medio di un Giovane professionista in Italia

Un giocatore di basket professionista in Italia, che milita in Serie A1 o Serie A2, guadagna una cifra che può variare in base all’esperienza, al ruolo e alla squadra. Per atleti under 22 all’inizio della carriera, lo stipendio netto annuo medio in queste leghe può oscillare tra i 24.000 e i 48.000,€ pari a circa 2.400–4.800€ al mese. Per i giocatori di alto livello, la cifra può essere superiore, ma consideriamo un valore medio di 2.000 € al mese come riferimento.

Considerazioni:

- Lo stipendio di un giocatore italiano non copre le stesse spese quotidiane che una borsa di studio americana garantisce.

- Non viene coperta l’istruzione, quindi se il giocatore non ha completato il suo percorso di studi, dovrà occuparsi autonomamente di questo aspetto.

Una borsa di studio completa negli Stati Uniti offre maggiori vantaggi finanziari rispetto allo stipendio medio di un professionista in Italia, in quanto copre non solo l’istruzione, ma anche vitto, alloggio e altre spese quotidiane. Inoltre, gli atleti universitari negli USA hanno l’opportunità di migliorarsi sportivamente in un ambiente altamente competitivo, con visibilità internazionale.

In Italia, pur essendo lo stipendio di un professionista interessante, il giocatore deve gestire autonomamente altre spese, come l’istruzione e le necessità quotidiane. Inoltre, la visibilità internazionale e le opportunità di sviluppo sportivo sono più limitate rispetto agli Stati Uniti.

In generale, la borsa di studio negli USA rappresenta un pacchetto completo che non solo supporta l’atleta dal punto di vista finanziario, ma anche educativo e sportivo, aprendo opportunità per carriere professionali internazionali. In Italia, sebbene lo stipendio di un giocatore di basket professionista possa sembrare competitivo, i benefici complessivi offerti dalla borsa di studio americana rendono l’esperienza universitaria negli Stati Uniti estremamente allettante per i giovani talenti italiani.

Conclusione

Una volta toccati tutti gli argomenti sensibili che portano alla “Fuga di Cestisti” vorrei prendere spunto da un recente comunicato pubblicato da parte di European Basketball forum con a capo Alexander Djordevic ed indirizzato nei confronti della FIBA.

Il comunicato di”European Basketball Forum cita: “Dobbiamo regolamentare la fuga dei giovani verso gli Stati Uniti“

Sintesi dell’articolo

L’European Basketball Forum, composto da oltre 600 membri tra allenatori, dirigenti, ex giocatori e rappresentanti dei media, ha emesso un comunicato in cui esprime preoccupazione per la perdita di giovani talenti europei che si trasferiscono negli Stati Uniti tra i 16 e i 22 anni. Questa tendenza, accentuata dalla possibilità per gli atleti NCAA di ricevere compensi attraverso il sistema NIL , rischia di compromettere la sostenibilità e l’identità del basket europeo.

I punti cruciali toccati sono stati

- Regolamentazione della migrazione dei giovani giocatori: Si sottolinea la necessità di un quadro legale chiaro per gestire la migrazione dei giovani atleti, evitando la perdita di talenti formati in Europa proprio nel momento cruciale del loro sviluppo.

- Preservazione dei valori del basket europeo: L’approccio europeo, basato su abilità tecniche, gioco di squadra e sviluppo a lungo termine, è considerato essenziale per mantenere l’integrità del gioco nel continente.

- Ruolo attivo della FIBA: Si invita la FIBA a assumere un ruolo più proattivo nel plasmare il futuro del basket, evitando che l’unicità del basket europeo venga sacrificata in favore di modelli americani.

- Creazione di una politica unificata: Si propone l’istituzione di una politica comune tra leghe, federazioni nazionali e FIBA per regolamentare la migrazione dei giovani giocatori e stabilire un sistema sostenibile per la loro crescita in Europa.

- Accordo legale tra FIBA e USA Basketball: Si suggerisce la creazione di un accordo che stabilisca un processo equo e trasparente per i trasferimenti, con compensazioni finanziarie adeguate per club, leghe e federazioni europee, e che assicuri che NCAA e NBA rispettino le stesse regole di mercato applicate in Europa.

- Investimenti nei campionati nazionali e nei programmi di sviluppo: Si chiede a federazioni e club di rafforzare gli sforzi per costruire infrastrutture e risorse necessarie a trattenere i giovani talenti nei rispettivi Paesi, investendo in allenatori, strutture e competizioni.

L’European Basketball Forum sollecita un’azione coordinata per affrontare la fuga dei giovani talenti verso gli Stati Uniti, al fine di preservare l’identità e la sostenibilità del basket europeo.

Considerazione finale personale

Quindi quali prospettive per il futuro del basket italiano, europeo e dei suoi giovani talenti?

La pallacanestro italiana si trova oggi in una fase cruciale. L’emigrazione sportiva verso gli Stati Uniti, sostenuta dalla struttura accattivante del sistema dei college americani, dalla forza del modello NCAA e dalla possibilità concreta di una carriera accademica e sportiva parallela, impone una riflessione profonda. Quali strategie deve adottare l’Italia per trattenere e sviluppare i propri talenti?

1. Un nuovo modello di valorizzazione del talento

La parola chiave deve diventare attrattività. Non si può pensare di competere economicamente con i programmi americani, ma si può (e si deve) ricostruire un ecosistema in cui il giocatore cresciuto in casa – il “giocatore homemade” – trovi reali motivi per restare. Questo parte da:

- Strutture tecniche e mediche moderne

- Allenatori formati e aggiornati

- Progetti sportivi chiari, integrati con una formazione accademica seria e agevolata, da inserire direttamente nei contratti degli atleti giovani

Creare una dual-career italiana reale e sostenibile è possibile.

Le società giovanili al centro del sistema:

I settori giovanili vanno messi al centro della programmazione federale, ma servono tutele contrattuali nuove. La possibilità di stipulare scritture private con la supervisione legale delle famiglie e sotto l’egida della FIP, permetterebbe alle società di non perdere gratuitamente i migliori prospetti, attratti da offerte estere o da club italiani più strutturati. Questo crea anche un mercato più equo e meritocratico tra chi investe davvero sullo sviluppo e chi no.

Il ruolo strategico di agenti e consulenti nel nuovo scenario globale

In questo contesto sempre più globalizzato, la figura dell’agente o del consulente sportivo assume un peso crescente e spesso decisivo. Sono loro, infatti, i principali facilitatori del passaggio dei giovani italiani verso il sistema NCAA, grazie alla loro rete di contatti con coach universitari, intermediari statunitensi e strutture accademiche. In molti casi, gli agenti agiscono come veri e propri broker culturali, accompagnando famiglie e atleti nella scelta della soluzione più adatta e nella gestione burocratica del processo di ammissione e reclutamento.

Questo ruolo, se ben gestito, può essere prezioso per l’atleta; ma al contempo solleva interrogativi sulla trasparenza e sugli interessi economici in gioco. Il rischio è che l’interesse per la formazione del talento venga subordinato a logiche di profitto, con il giovane atleta trattato più come “prodotto da esportare” che come risorsa da coltivare. Per questo motivo, è urgente che anche il sistema italiano inizi a regolamentare con maggiore attenzione le attività degli agenti, promuovendo figure realmente qualificate, eticamente orientate e in grado di lavorare in sinergia con le famiglie, le società e le istituzioni sportive.

Subentra quindi il bisogno di una nuova visione. Non ancorata alle nostalgie o ai modelli del passato, ma fondata su una strategia moderna, coraggiosa e integrata. Una visione in cui lo sviluppo sportivo cammini fianco a fianco con quello umano e accademico. Dove scegliere di restare in Italia non sia un ripiego, ma un’opzione di valore. Solo così potremo costruire un futuro realmente sostenibile per la pallacanestro italiana e per i suoi giovani talenti.

In questo contesto, il concetto introdotto nel primo capitolo – il rischio calcolato – assume un significato centrale. È un principio caro alla finanza e alle strategie aziendali, noto come risk management: non evitare il rischio, ma saperlo misurare, pianificare e trasformare in opportunità.

Nel nostro caso, il rischio calcolato è scegliere di investire sui giovani. È avere il coraggio di credere in una visione a medio-lungo termine, anche quando i risultati immediati non premiano. Perché è lì, nel tempo e nella coerenza, che si costruiscono i sistemi vincenti.

Appuntamento al prossimo capitolo dove si parlerà di Shoot Efficency e di come la pallacanestro è cambiata e sta cambiando grazie all’uso delle analytics.

Grazie per l’attenzione.

Bossi Stefano

Risorse:

- Spread Sheet con Statistiche (Solo visual)https://docs.google.com/spreadsheets

- Statistiche LBA: https://www.legabasket.it

- Statistiche LNp: https://www.legapallacanestro.com

- Statistiche NCAA: https://basketball.realgm.com

- Revenuce NCAA: https://nil-ncaa.com/basketball

Letture Esistenti:

- The Global Game: An Overview of European Players in College Basketball – BasketballNcaa

- https://abcnews.go.com

Strumenti usati per raccolta dati

Quantitativa

- Tabelle visive Tableau https://www.tableau.com/it-it

- Canva :https://www.canva.com/

- Scrapring: Phyton : https://www.python.org/

- Tabelle numeriche : GoogleSheet https://docs.google.com/spreadsheets/create

Qualitativa

- Controllo sintassi ed Errori: Gemini https://gemini.google.com/?hl=it

- Creazione Immagine : Midjourney, Gemini,Chatgpt